すべての家族に寄り添う力に ~ 青森発・産前産後ケアの先駆者「こもも」の挑戦

「World in You × Org」は、より良い社会づくりに取り組んでいる様々な団体の想いや活動内容について伺い、学ぶWorld in You の対談シリーズです。

12~1月にかけて3回のWorld in You × Orgでは、「子どもと未来が楽しみになる、孤立しない社会を地域で生み出す」活動に取り組む3団体のお話を伺いました。

第17回は、NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも代表理事の橋本 歩さんにお話を伺いました。

本記事は対談のまとめ記事です。対談の全内容はYouTubeでお楽しみください。

(聴き手:山本未生、記事:小沼瑠美、山本未生)

橋本さん(以下、敬称略):

私は北海道出身で、今青森に住んで26年になります。子どもが3人いて、全員成人して県内外にいますが、私は、社会の最小単数は家族だと思っています。世界平和が目標なのですが、世界平和を達成するには、全ての家が幸せじゃないとダメだと思っていて、全部の家が幸せになるようなことをやりたいな、と色々な活動をしています。どこで産んでも育てても「よかったな」、子ども自身も「生まれてよかったな」と思える家族関係や地域が、どこにでもあること、それが目標です。

私たちの活動は、主に三つで、産前産後と育児期に特化した子育てヘルパーの養成と派遣、「学viva」、「あそびば」があります。

「休むのも仕事です」―きめ細やかな子育てヘルパー派遣で26年の実績

【子育てヘルパーの養成と派遣】

「おかあさん、ゆっくり休むのも仕事です」と、2010年秋からやっており、今は青森、弘前、三沢、平川市で、市の委託事業を含め、5つの市とその周りの町村で実施しています。

(こももプレゼン資料より抜粋)

妊婦さんや産後すぐの方からお問合せをいただき、「どういうことを手伝ってほしいか」をお話しながら、お家に伺う日を決めます。

掃除、洗濯、調理、双子などの沐浴のお手伝い、ミルク、お風呂、離乳食をつくったり食べさせるお手伝いなどをします。複数のお子さんを連れて外に出るのが大変なときは、外出の付き添い、買い物、病院の検診、送り迎えなどもしています。

「プランニング」といって、最初の訪問時に、何で困っているかや、お家の状況を詳しくお伺いします。家族の環境も伺っていて、例えば、旦那さんが何時に帰ってくるか、何曜日休みか、育休を取る気があるか、なども聞いています。きょうだいや、お母さんとお父さんの実家の関係性、子どもだけでなく両親の健康状態、仕事のスケジュールなども伺います。

その上で、こういうお手伝いが希望で、これも用意した方がいいなどのご提案もしていきます。不安なところがあれば、私たちのお手伝いだけでなく、行政含めて他のサポートをどう利用できるかなども一緒に考えます。

妊娠出産を通じてのお母さんの体の変化や回復についても話し、産後の負担を減らす部屋づくりのため、一緒に模様替えをすることもあります。

(こももプレゼン資料より抜粋)

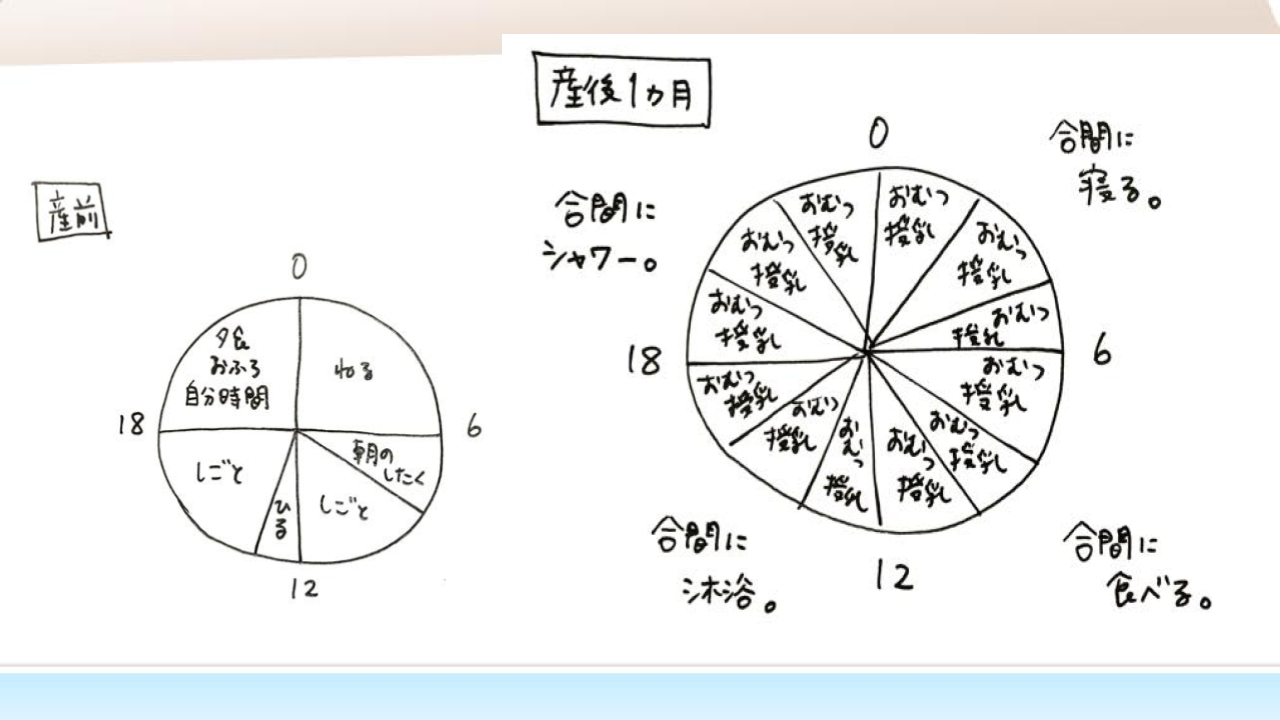

産後の現実を可視化――夫婦で考える子育ての時間配分

これは、私がよく妊婦さんに見せる図です。

(こももプレゼン資料より抜粋)

産前は、自由な時間があるのですが、

産後は、ほぼおむつと授乳に埋めつくされます。「授乳が3時間おきだから、寝れますよね?」と言われる方もいるのですが、その3時間の間に、おむつ替え、自分のご飯をつくって食べる、自分のお風呂、片付けなどを一体どこでするのか、ということがイメージできていないだんなさんもいます。この図を見せた上で、「旦那さんどこ手伝えますか?」という話もしたりします。

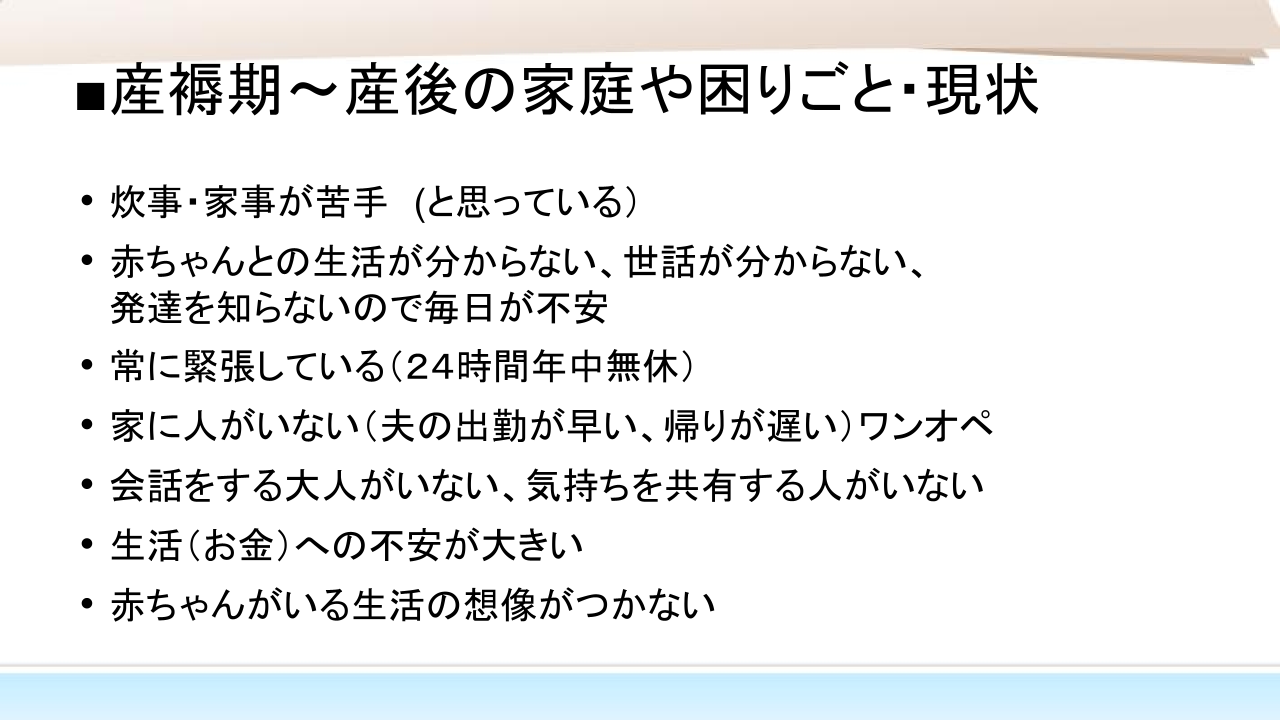

産後一ヶ月ぐらいを産褥期と言って、赤ちゃんが生まれて一ヶ月間の困りごとをまとめています。

(こももプレゼン資料より抜粋)

それまでご自分で炊事・家事をした経験がないまま、ご結婚・出産を迎えると、「できない」というのがまず先に立ってしまい、効率よくやるといった以前の問題に困る方が多くいます。

「離乳食も絶対やるんですよね?赤ちゃんはどれくらい寝るんですか?」と、産後の生活にイメージがわかず、混乱する方もいらっしゃいます。毎日、「次はどうなるの?」という緊張と不安が続く状態です。

今は祖父母と一緒に住んでいる人も少なく、お母さん以外、日中家に人がいない。旦那さんが育休を取る人も、青森はまだそんなに多くない。ワンオペで、会話する相手もおらず、「可愛いね」、「これ、どうしたらよかったのかな」など、気持ちを共有することもできない。また、青森は貧困県でもあり、お金への心配がある方もいます。

予防と信頼の絆づくり―虐待防止への静かな取り組み

産後のサポートの裏側には、虐待予防を潜ませています。

虐待は、すごく紙一重なところで起きることも多く、寝れない日が二日続いたらイライラがマックスになってしまった、ちょっと話を聞いてもらいたかっただけなのに、誰も聞いてくれるなくて、ワッと感情が出てしまった、など、ちょっとしたことでなったりするのです。

私たちが入っていることで、そういうお母さんたちの気持ちの処理やガス抜きに、少しはなると考えています。週1や隔週で定期的に、外の目や手が入ることで、多少の抑制力が生まれると思っています。

定期的に伺うので経過を見ることができます。スタッフが気づくことがあれば、市役所など他のサポートにつなぐことも積極的にしています。

最初は愚痴でも、それをきいていくと、実はこういうところすごく悩んでいるという話が出てくることも多いです。

旦那さんが在宅の場合も増えていますが、ずっと仕事をしている、ネットで会議しているから赤ちゃんを静かにさせなくてはいけない、というケースもあります。

旦那さんが育児をやりたいが、育児ノイローゼや鬱になったりと、旦那さんのサポートに来てほしいという依頼も受けます。

「赤ちゃん会議」も開催!子育ての知恵を共有する学びの場

【学viva】

子どもとの生活に役立つ情報に関する講座を開いています。講師の話をお子さん連れできけます。

赤ちゃんが泣いても、皆で他の子も一緒にみています。

この写真のように『赤ちゃん会議』もたまにあります(笑)

(こももプレゼン資料より抜粋)

講座の内容は、お金、教育資金、片付け、子どもの発達のことなど。

赤ちゃんの体の悩み相談会では、体が硬い、抱きにくい、抱っこや寝るときにどうしたらいいのかという悩みについて、作業療法士の方に、赤ちゃんの体を見てもらったり、こういう運動をさせると体のバランスが整っていくなどを学んでいます。

調理会では、ご飯を作るのが得意じゃない方が多いので、調理の実習会をして、大人のごはんをつくりながら、途中で離乳食や幼児食にわけて取れるよ、などを皆でつくったり食べたりしながらやります。

外遊びで広がる育児の輪――親子で楽しむ「あそびば」

【あそびば】

青森、三沢、弘前で実施している外遊びの会で、冬になっても外遊びができるようにしています。

0歳~幼稚園・保育園への入園前の親子を対象にしており、長期休みはきょうだいも連れてこれます。

(こももプレゼン資料より抜粋)

お母さん1人対子ども1人や2人は、外に連れて行ってもなかなか大変なのですが、そこに何人かの親子や私たちのスタッフが集まると、一緒に遊べますし、普段だったら「それやめて」「汚さないで」ということも、みんなとやれば「まあいいか」という気持ちになって遊べる、というのを実践しています。

「平等」から「誰もが当たり前に」へ――こももが描く未来像

これは、「公共」「公平」を学ぶ場に出てくる図です。

(こももプレゼン資料より抜粋)

塀があって大きい人、中くらいの人、小さい人が向う側でやっている野球をみようとしている。

左側の図では、箱がおいてあるが、一番小さい人は箱にのっても野球は見えない。

真ん中の図では、小さい人には箱が二つ用意されている。今世の中で言われている公平や公共がこれで、できない人や差のある人に足していく、というものです。

右の図が、私たちが目指しているもので、そもそも全員に見えたらいいじゃん、という状態を作っていきたいのです。この「金網の図」を目指してやっていきたいです。

産後や子育てでは、誰でも具合が悪くなったりということに陥るんです。人間誰でもそうだと思いますが、ずっといい状態ではないです。

特に、子どもが生まれる影響をダイレクトに受けるのはお母さん自身です。

どんなにそれまで働いて、キャリアを積んできていても、いい状態だったとしても、体調を崩したり、メンタルやられたり、赤ちゃんのペースに巻き込まれていって自分を保てなかったり、そういうことはあります。世の中の状況からも影響を受けやすくなったり、自分の経済力だけではどうにもできないこともあります。

また、その人がどう育ってきて、家事はできるか、何でもおおらかに受け止められる性格なのか、なども影響しやすいです。

ですので、私たちはその人のネガティブも受け止めて、必ず良い状態になることを信じながらやりましょう、と活動しています。すべての人が子育てしやすい世の中にできるという挑戦をしている最中です。

「切れ目のない支援を」と、妊婦さんから新生児、乳幼児期をメインではやっていますが、小中高校生もいずれできたらいいなと考えています。

最初は妊婦としてサポートされる側だった方も、お子さんが大きくなって私たちのスタッフとして入る方もいます。

相互にサポートをしたりされたり、というのが、一番いい状態だと思っています。一緒に話して、遊んで、子育てを一緒にやろうね、と団体を運営しています。

Q&A

- 皆さんはあらゆる地域に必要な活動をされていると思います。

ヘルパーの養成・派遣を2010年という、結構早い時期からされていたと思いますが、社会や家庭の状況、こういうサービスへの受け止め方などは、当時と今で変化していますか?

青森は、新しいものを受け入れやすい土地ではないと思っています。

ですので、2010年の開始後は利用は少なかったですが、

翌年に震災があり、宮城、岩手、山形の方々が実家に帰れなくなったり、実家からサポートがこれなくなったり、産院も受け入れできなくなるところが出ました。それにより、利用率がのびて、青森よりも県外の方々が使っているケースが多かったです。3年ほど経つと、ちらほら地元の人たちも使い出し、ゆっくり地元の方に入っていきました。ちょっと時間がかかったと思います。

- 個人的にも産前産後の支援に大きな関心があるため、色々な地域での取り組みを心強く伺いました。各地域で活動している方々は、運営上で似たような課題を持っていると思いますか? あるいは、こももさん、青森だからこその苦労や工夫などはありますか?

活動の立ち上げのきっかけは、私自身の初めての子育て経験からきています。子育て中、自分の体調が悪くなった時に、青森に親戚がいないので、サポートしてくれるサービスを検索したところ、世田谷のアミーゴという団体が、産前産後の家庭にヘルパーを派遣しているのを見つけました。

当時、自分の周りで子育てや家事を外注するとしたら、託児は託児、買い物は買い物代行など、サービスが切り離されていて、それぞれに頼まなくてはいけなかったんです。お母さんはマルチタスクでこなしているのを、手伝いに来てくれる人がいたらいいのにと思ったんです。

私たちの活動の大半は、利用者が利用料を払っています。市役所の委託を受けている場合は、本人負担は無料あるいは300~500円/1時間です。ただし、地域によって、回数や時間数に制限があり、サポートの手厚さが違うという課題があります。

こももの組織の課題としては、常に人材が必要なことです。お母さんに関わることが多いので、女性がヘルパーとして入ることが多いです。

- ヘルパーのトレーニングの期間や内容はどうですか?

オンラインでの座学が約40時間あり、確認テストの後、実際にヘルパーを派遣している家庭に実習でついてもらい、やりながら覚えます。そうして、1カ月くらいで独り立ちしていくヘルパーさんが多いです。

- 先ほど見せていただいた野球場を見ている図で、金網がない状態に行くために、どんなことが社会で起きていけばよいでしょうか?

人の誕生や介護や死など、人生には昔から変わらない部分があります。しかし、今の40歳前後の世代は、子供時代は「遊ぶのが仕事」、学生時代は「勉強が仕事」と言われ、日常生活のスキルに触れる機会が少なかった世代です。

近所の子どもをまとめて見てきた経験がある人は、子育ても家事も要領よく、「今日はここまででいいか」という切り分けが上手です。一方で、真面目な性格の人ほど「全部完璧にやらなければ」と思い込み、優先順位をつけられずに苦しんでしまう傾向があります。

日常生活のスキルは生きていく上で必要不可欠なものです。これを学生時代や家庭生活の中で取り戻していかないと、実際の生活とのギャップに悩む人が増えていくかもしれません。私たちに「教えてください」と言われることも多いのですが、それらの多くは実は日常的なことなのです。

- リアルな普段の生活力は大事ですよね。

「他の人はどうしているんですか?」「これが普通ですか?」「他の赤ちゃんはどうやって過ごしていますか?」と、よく質問を受けます。でも、普通や正解というものは、個人差があり、同じ人でも日によって状態は変わります。

ただ、多くの人が「正解」を求めすぎて苦しんでいるように感じます。人生に、今この瞬間の絶対的な正解はないはずなのに、どこかでそういう「正解」が作られ、それを追い求めてしまっているのではないでしょうか。

- こももさんのような取り組みは、今後の社会で当たり前にどこでもある社会インフラになってほしいと願っています。質問が3つあります。

1. 始まりはどのような活動内容や規模感でしたか?

2. ファミリーサポート(ファミサポ)、ドゥーラ、産前産後ケアなどの制度がありますが、組織として使っている制度はありますか?

3. 公正平等の話の中で、ケアされることで生きられるのではなくて、障壁そのものを解消していきたいとのことでしたが、今後のビジョンをどのように描かれていますか?

活動の始まり:

数人の母親たちが集まり、図書館併設のプレイルームを活用することから始まりました。母親たちが交代で図書館に行く間、残りのメンバーが互いの子どもの面倒を見合う形で、自然な助け合いからスタートし、そこから徐々に外遊びなども展開していきました。

制度の利用:

独自の活動として始め、現在は市役所から産前産後ケアの委託を受けているところもあります。ファミリーサポート(ファミサポ)は生後6か月以上しかあずかれないため、私たちは、特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんのケアなど、制度の隙間を埋める支援を提供しています。

今後のビジョン:

制度に先駆けて支援を展開してきた団体として、今後も必要な支援を見極めながら個別対応を重視していきます。医療的ケア児など専門性が必要な分野は、適切な制度やサービスにつなげていく方針です。母親たちとの対話を通じて、理想の社会像を共有しながら、支援の輪を広げていくことを目指しています。